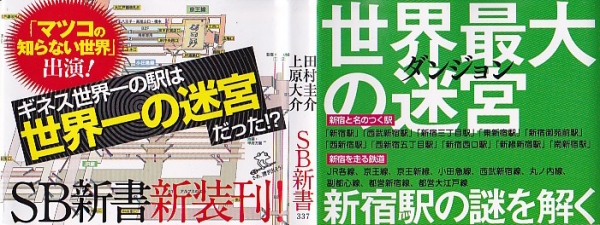

新宿駅は10個ある

新宿地域には「新宿」とつく駅が10もある。「新宿駅」「西武新宿駅」「新宿三丁目駅」「東新宿駅」「新宿御苑前駅」「西新宿駅」「西新宿五丁目駅」「新宿西口駅」「新線新宿駅」「南新宿駅」だ。その中心をなす新宿駅は地上2階、地下7階の重層構造で、この中をJR各線、東京メトロ(丸ノ内線)、都営地下鉄(新宿線、大江戸線)、小田急線、京王線が通っている。この複雑な駅の中で迷う人はあとを絶たない。

新宿の発祥

新宿に人が住みはじめ、新宿の地が意識され出したのは、約400年前の江戸時代からである。徳川家康は日本全国を支配するため、日本橋を起点とする5つの街道の整備をはじめた。その1つが甲州街道であり、東海道、日光街道、奥州街道、中山道を含めて「江戸五街道」という。1616年、甲州街道に、江戸への出入口として「四谷大木戸」が設けられた。これは関所を意味し、現在の新宿通りと外苑西通りがぶつかった四谷四丁目交差点のあたりにつくられた。新宿は江戸に入るちょっと手前の場所から発展した。そのはじまりが「内藤新宿」である。内藤新宿とは「内藤家の大名屋敷の敷地前にできた新しい宿場」という意味である。

新宿を把握するには、新宿の発祥である甲州街道と青梅街道がつくる、横に倒したYの字の分岐の理解が欠かせない。現在の新宿通りは、かつて2つの街道から構成されていた。現在の新宿三丁目の交差点で、主要街道であった甲州街道から青梅街道が分岐し、2つの街道は、当時Yの字を反時計回りに90度倒した形をとっていた。この2つの街道の分岐が「新宿追分」と言われる。

現在、新宿三丁目の交差点は東西を通る新宿通りと、南北を走る明治通りが交差した十字路になっているが、明治通りが開通したのは1934年で、江戸時代までの追分は十字路ではなくTの字で、甲州街道と青梅街道が分岐していた。そして、メインの皇居からつながる甲州街道がこのT字路で「く」の字に曲がっている。これは攻め入る敵を攪乱させるための防衛上の構造で、江戸の城下町は、T字路をいくつも挿入する事で迷路のような街路をつくった。こうした構造が新宿で「迷う」の原因にも通じる。

新宿を把握するには、新宿の発祥である甲州街道と青梅街道がつくる、横に倒したYの字の分岐の理解が欠かせない。現在の新宿通りは、かつて2つの街道から構成されていた。現在の新宿三丁目の交差点で、主要街道であった甲州街道から青梅街道が分岐し、2つの街道は、当時Yの字を反時計回りに90度倒した形をとっていた。この2つの街道の分岐が「新宿追分」と言われる。

現在、新宿三丁目の交差点は東西を通る新宿通りと、南北を走る明治通りが交差した十字路になっているが、明治通りが開通したのは1934年で、江戸時代までの追分は十字路ではなくTの字で、甲州街道と青梅街道が分岐していた。そして、メインの皇居からつながる甲州街道がこのT字路で「く」の字に曲がっている。これは攻め入る敵を攪乱させるための防衛上の構造で、江戸の城下町は、T字路をいくつも挿入する事で迷路のような街路をつくった。こうした構造が新宿で「迷う」の原因にも通じる。

東西をつなぐ7つの抜け道

新宿駅を東西に自由に行き来できるようになれば、かなりレベルの高い「新宿通」と言える。この道を1つでも知っていれば、新宿駅を苦と思わなくなる。新宿駅の東西の渡り方は7通りある。

①大ガード(靖国通り)

②角筈ガード(旧青梅街道)

③メトロプロムナード(新宿通り、地下鉄丸ノ内線) ※地下

④北連絡道路(JR新宿駅構内) ※地下

⑤中央連絡通路(JR新宿駅構内) ※地下

⑥南口跨線橋(甲州街道)

⑦新南口・サザンテラス口ウッドデッキ(甲州街道)

①大ガード(靖国通り)

②角筈ガード(旧青梅街道)

③メトロプロムナード(新宿通り、地下鉄丸ノ内線) ※地下

④北連絡道路(JR新宿駅構内) ※地下

⑤中央連絡通路(JR新宿駅構内) ※地下

⑥南口跨線橋(甲州街道)

⑦新南口・サザンテラス口ウッドデッキ(甲州街道)