-

2020-05-15

-

2019-08-20

-

2019-06-25

-

2013-04-17

-

2013-01-17

AIにできない仕事ができる人間がいない

人工知能「東ロボくん」プロジェクトのディレクターを務めた著者が、AIの限界と現状の教育問題を解説している一冊。AIには限界があるが、人間側の教育が危機的状況にあり、AIに負けてしまう未来を語っています。

■現状の手法では人工知能はできない

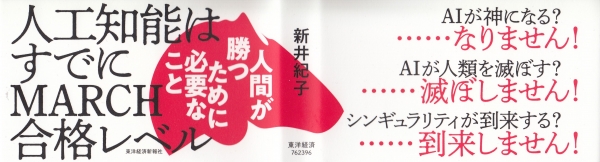

「ロボットは東大に入れるか」と名付けた人工知能プロジェクト「東ロボくん」は、2016年に受験したセンター模試で偏差値57.1まで上昇した。これはAIがMARCHや関関同立の合格圏内に入ったことを意味する。けれども、偏差値65を超えるのは不可能である。現状のAIの能力には超えられない様々な壁があり、今、盛んに研究されている「ディープラーニング」などの統計的手法の延長では人工知能は実現できない。

現状のAIは意味を理解しているわけではない。AIは入力に応じて「計算」し、答えを出力しているに過ぎない。コンピューターは計算機である。だから、できることは基本的には四則演算だけである。これはAIには数式に翻訳できないことは処理できないことを意味する。AIの研究者は、世の中のあらゆることを、例えば画像処理をするための方法、質問に応答する方法を、英語を日本語に翻訳する方法を数式で表そうとしている。けれども、数学には表現できることが限られており、人間の認識や事象の大半を数式に翻訳するのは、原理的に不可能である。

超短要約

超短要約

東ロボくんのチャレンジが明らかにしたことは、AIはすでにMARCHの合格圏内の実力を身につけたことである。その序列は大学進学希望者の上位20%である。つまり、AIによって仕事を失った人の内、人間にしかできないタイプの知的労働に従事する能力を備えている人は、全体の20%に満たない可能性がある。

著者 新井 紀子

著者 新井 紀子

1962年生まれ。国立情報学研究所教授・社会共有知研究センター長 専門は数理論理学、情報科学、数学教育。2011年より人工知能プロジェクト「ロボットは東大に入れるか」プロジェクトディレクタを務める。2016年より読解力を診断する「リーディングスキルテスト」の研究開発を主導。

この本を推薦しているメディア・人物

|

|

![週刊ダイヤモンド 2018年 4/14 号 [雑誌] (オーナー社長 最強烈伝) 週刊ダイヤモンド 2018年 4/14 号 [雑誌] (オーナー社長 最強烈伝)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/611ANLinZ7L._SL60_.jpg) 週刊ダイヤモンド 2018年 4/14 号 [雑誌] (オーナー社長 最強烈伝)

週刊ダイヤモンド 2018年 4/14 号 [雑誌] (オーナー社長 最強烈伝)三省堂書店岐阜店店長 渡邉 大介 |

![週刊ダイヤモンド 2018年 4/7 号 [雑誌] (1億総転落 新・階級社会) 週刊ダイヤモンド 2018年 4/7 号 [雑誌] (1億総転落 新・階級社会)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61ddN4elmwL._SL60_.jpg) 週刊ダイヤモンド 2018年 4/7 号 [雑誌] (1億総転落 新・階級社会)

週刊ダイヤモンド 2018年 4/7 号 [雑誌] (1億総転落 新・階級社会)紀伊國屋書店和書販売促進部課長代理 池松 美智子 |

|

土井 英司 |

![週刊東洋経済 2018年5/26号 [雑誌] 週刊東洋経済 2018年5/26号 [雑誌]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61GyIk-jPdL._SL60_.jpg) 週刊東洋経済 2018年5/26号 [雑誌]

週刊東洋経済 2018年5/26号 [雑誌]兵庫県立大学客員教授 中沢 孝夫 |

![週刊エコノミスト 2018年03月13日号 [雑誌] 週刊エコノミスト 2018年03月13日号 [雑誌]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61SW4u8QtbL._SL60_.jpg) 週刊エコノミスト 2018年03月13日号 [雑誌]

週刊エコノミスト 2018年03月13日号 [雑誌] |

![週刊ダイヤモンド 2018年 7/14 号 [雑誌] (定年後も稼ぐ! 働き方) 週刊ダイヤモンド 2018年 7/14 号 [雑誌] (定年後も稼ぐ! 働き方)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61RVW3ngoDL._SL60_.jpg) 週刊ダイヤモンド 2018年 7/14 号 [雑誌] (定年後も稼ぐ! 働き方)

週刊ダイヤモンド 2018年 7/14 号 [雑誌] (定年後も稼ぐ! 働き方)早稲田大学ビジネススクール教授 平野 雅章 |

THE21 2018年 10 月号

THE21 2018年 10 月号 |

章の構成 / 読書指針

| 章名 | 開始 | 目安 | 重要度 |

|---|---|---|---|

| はじめに | p.1 | 3分 |    |

| 第1章 MARCHに合格――AIはライバル | p.11 | 39分 |    |

| 第2章 桜散る――シンギュラリティはSF | p.79 | 51分 |    |

| 第3章 教科書が読めない――全国読解力調査 | p.167 | 50分 |      |

| 第4章 最悪のシナリオ | p.253 | 17分 |      |

| おわりに | p.283 | 3分 |    |

この本に影響を与えている書籍(参考文献、引用等から)

ゼロ・トゥ・ワン 君はゼロから何を生み出せるか

ゼロ・トゥ・ワン 君はゼロから何を生み出せるか[Amazonへ] |

方法序説 (岩波文庫)

方法序説 (岩波文庫)[Amazonへ] |

機械との競争

機械との競争[Amazonへ] |

ユーザーのしおりメモ (0)

- トップページ

- ビジネス書要約・書評

- AI vs. 教科書が読めない子どもたち

- 書評サマリー